ここを見ている君は、院試に関する何かを知りたくてこのページを見ていることだと思います。

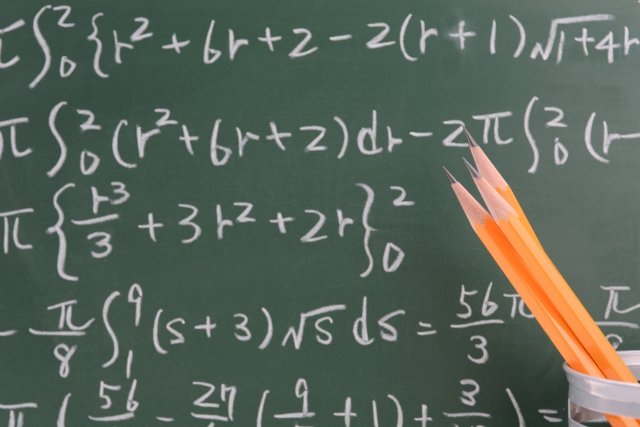

今回は、院試の基本の一つである解析学の参考書について紹介します。

解析学は物理現象を説明するときに使います。

解析学は、極限や収束を扱う数学の分野で、基本的な部分は微分積分、級数を扱います。

ここから発展した微分法方程式や変分法といった分野も解析学の範囲になります。

これらは物理や工学では必ず出てくる範囲ですので、解析学の基本は抑えておく必要があります。

直接、院試問題に出ることはなくても、計算過程で必ず使うといってもいいものです。

微分方程式は物体の運動を振る舞いを調べるのに必要ですし、変分法は物理系の講義「解析力学」で出てくる項目です。

後の専門分野の講義についていくためにも、解析学の導入部分である微分積分や級数は押さえておく必要があります。

ここでは、講義の名前は大学によって変わってきますが、一般教養科目に分類される

- 微分積分

- 解析学

についての参考書を紹介します。

テキストにはさまざまなレベルのものがあります。

大学で使われるテキストは、高校生で学習した微分積分に+αをした感じのテキストから、数学科で専門的に学習するような高度なテキストまでさまざまです。

始めて学習するときに、専門的に学習するときに使うようなテキストを読んでも、内容が理解できずに消化不良を起こしてしまいます。

学習しなければならない内容に対して、大学の講義で行うことのできる量はほんのわずかです。

適切なレベルの書籍を自分で見つけて、学習する必要があるのです。

解析学の基本は一般教養で学習することが多いことから、テキストも非常に多く出版されています。

ここでは、さまざまなレベルの書籍の中から厳選して紹介いたします。

おすすめのテキスト

高校数学の復習から大学教養レベルの数学までを学習したい方

大学で学習する数学の内容の前提は、高校の数学をマスターしていることが前提になっています。

そのため、高校の数学が少し怪しいと感じたら、自分で復習しておく必要があります。

ただ、高校数学と大学数学との間には、時として見えないギャップが生じてしまうこともあります。

これは、以下の理由によるものです。

高校までは学習指導要領に基づいて学習内容が定められています。

それに対し大学数学は卒業研究などで必要な項目として学習することを目的にしているため、学習内容は高校数学のように決まっているわけではありません。

そのため、学習指導要領の改訂が大学の講義に反映されないこともしばしば起こりえます。

例えば、高校数学では行列というものは習いません(時期学習指導要領改訂で行列は復活するようです)。

しかし、行列は線形代数と呼ばれる科目の一部であり、さまざまな分野で広く活用されています。

大学で利用されているテキストを見ると、行列がなくなったにもかかわらず講義で指定されているテキストには行列がポンとでてくることもあります。

このように学習指導要領の改訂と大学で使用するテキストにはギャップが存在することもあるのです。

このギャップを埋めるための方法の一つが、海外で名著と呼ばれているテキストの日本語訳を利用することです。

海外のテキストは日本の高校で学習する微分積分の範囲をカバーしていることも多いのです。

つまり日本の高校で学習する微分積分から始まって、大学で学習する数学の基本までを連続して学べるような体系になっているということです。注1

注1:もちろん、全てのテキストが日本の高校で学習する微分積分をテキストに記載されているとは限りません。

「高校数学→大学数学」へと連続した流れのテキストを学習することにより、学習指導要領の穴を埋めてしまうという考え方です。

この高校数学から復習できるようなテキストの中でおすすめなのが

です。

解析入門の原著(A First Course in Calculus)は第5版まで出ていますが、日本語訳で発売されているのは第3版が元になっています。

また、続・解析入門の原著(Calculus of Several Variables)も第3版まで出ていますが、日本語訳で発売されているものは第2版が元になっています。

ただ、おおまかな部分は変わっていないので、学習するに当たっては日本語訳でも問題ありません。

英語で学習したい方は、英語版にチャレンジしてもいいかと思います。

理解しやすいようにわかりやすく記述しているため、必ずしも厳密な形でかかれているわけではありませんが、概要を抑えるにはわかりやすい記述のほうが理解は進みます。

最初から厳密な形で議論されているテキストを選ぶのではなく、一度わかりやすいテキストで学習した後、さらにステップアップする際に厳密な形で議論されているテキストを学習することで、より理解が深まります。

適度に数式や図があり、説明もわかりやすく書かれているので、解析学の入門書としては、ちょうどいいテキストです。

「解析入門」は、微分・積分・級数・\(\epsilon – \delta\)・多変数の関数までが範囲で、高校数学+大学で学習する微分・積分のさわりまでです。

「続・解析入門」は、ベクトル・ベクトルの微分から始まって、多変数微積分・行列などとなっています。

「続・解析入門」は主に大学で学習する数学の範囲でベクトルや行列も含みますが、一般教養科目で学習する多変数微積分(2重積分・3重積分)もこの書籍で学習します。

大学の講義のベクトル解析の内容も含みますが、大学の一般教養の微分・積分(解析学)で学習する偏微分・2重積分・3重積分も含まれます。

なお、行列については「続・解析入門」にも掲載されていますが、行列の計算に関してはある程度、自分で練習する必要があることから、別のページで、線形代数の書籍として紹介いたします。

そのため、この本の学習の目安は、「続・解析入門」の第12章P.299までとなります。

理工系の大学で指定教科書として使われることの多いテキスト

理工系の一般教養科目で選択科目として「微分積分学」の講義を指定されることがあると思います。

この講義の指定テキストで指定されていることが多いテキストの1つが以下のテキストです。

ロングセラーである「理工系の数学入門コース」の新装版です。

この理工系数学入門コースは、「基礎的な数学をできるだけ容易に学ぶことができるように」編集されたテキストです。

将来、理工系の専門分野に進んでも自分の力で使うことのできる数学を身につけることを目的に作られています。

そのため、厳密性よりもむしろ直感的な理解を重視するものとして書かれています。

範囲は微分・積分・偏微分・多重積分・級数にとどめてあり、これ以上の展開については、シリーズの他の書籍で学習するよう配慮されています。

高校数学の内容ができているものとして書かれていますが、例題は丁寧に解説されていますので、本文はあまり苦労せずに読み進めることができると思います。

ただ、演習問題については略解しか記載されていないので、演習問題は別の問題集を利用してもいいかもしれません。

旧版と新版の違いは、紙の厚さと電子書籍版の有無です。

旧版に比べてかなり薄くなり、持ち運びしやすくなりました。

計算過程がよくわからないときに参考にするテキスト

基本的には、講義で指定されたテキストを学習することで、解析学(微分・積分)の入門は学習することができます。

ところが、講義で指定されたテキストは、学習する人にとって必ずしも理解しやすいものとは限りません。

紙面の都合や、ページ数の関係で結果の式だけが書かれていたり、導出過程が省かれていたりすることもあるからです。

学生がつまづく原因となっているものの一つに、

計算過程でわからないところがある

ということがあります。

なんとなく計算できるのだけど、途中で「どうしてその代入を行ったのか?」がわからずに、消化不良を起こしているということはありませんか?

大学では暗記というものは通用しません。

理解が大切になります。

そのため、計算過程がわからないと、自力であちこちの参考書を調べたり、先生に質問したり、友人に尋ねたりして解決しなければなりません。

そんな計算過程でつまづいた君に副読本としておすすめなのがこちら。

高校数学の参考書で有名なマセマシリーズの大学生版です。

範囲は、極限・微分・積分・偏微分・2重積分(重積分)です。

先に紹介した「理工系の数学入門コース1 微分積分」とほぼ同じ範囲です。

微分・積分の重要な項目に絞って解説しています。

この解説の際、特に計算過程での間違えやすい部分やポイントとなる部分も丁寧に展開式を書いています。

多くの大学生が計算過程でつまづいているようで、本のオビの宣伝には「大学生が一番読んでいる参考書!!」と書かれているくらいです。

高校数学を理解している前提ですが、計算過程でつまづくようでしたら、この「微分積分キャンパスゼミ」を購入して学習してもいいでしょう

計算過程については定評がありますが、項目をかなり絞っていますので、大学の講義内容を全てカバーしているわけではありません。

あくまで講義で学習する主要な計算の筋道がよくわからない場合としての副読本として活用します。